릴레이기획초청전8 한국생활도자100인전 : 이승희

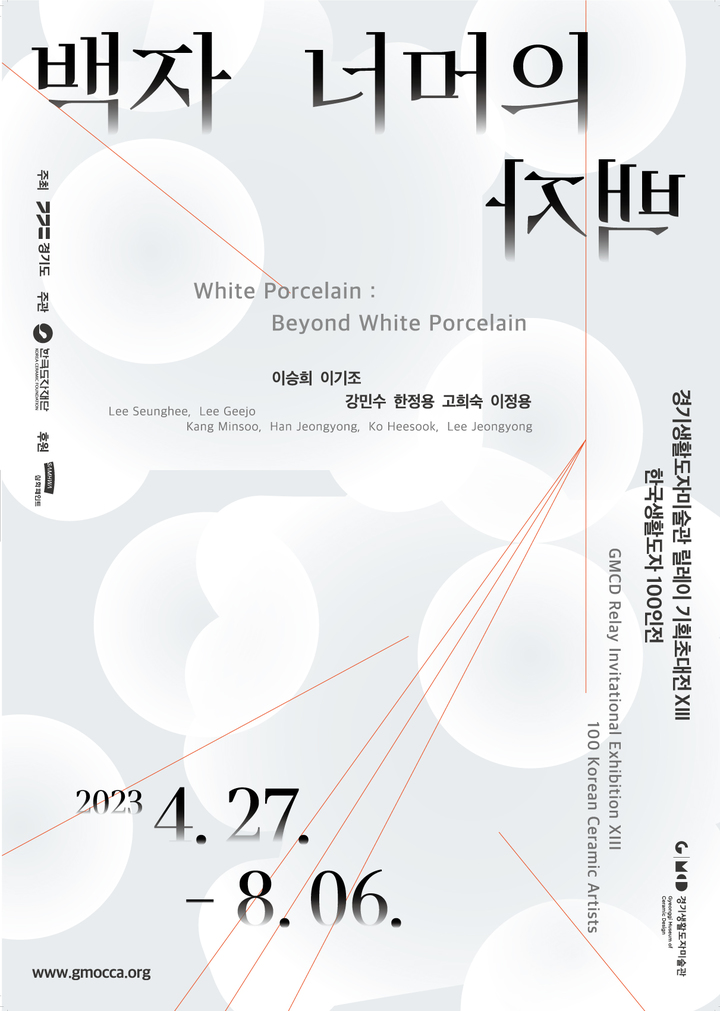

백자의 동시대성과 그 너머

한국에서 도자를 분류할 때 여전히 ‘백자’와 같은 단어가 하나의 범위를 구축하고 있는 것은 다양한 함의를 갖는다. 고려에서부터 조선에 이르는 근 천년간의 백자, 청자, 분청사기와 같은 분류에 기대고 있다는 점에서, 역사적으로 우리에게 백자는 그 자체로 하나의 완성형이 된다. 서양에서 백색이 기본적으로 아무 것도 없음을 의미하는 것과 대조되는 부분이다. 서구식 관점에서 미학적으로 도자의 백색 태토는 무언가의 재료이자 바탕이며 작업은 그 여백을 ‘채우는’ 과정이다. 반면 동양적 전통에서 작가는 색이나 무늬를 채우지 않은 공간을 여백으로 남겨서, 사람들이 형체를 볼 때와 마찬가지로 혹은 그보다 더욱 눈여겨볼 수 있도록 한다.

이승희에게 작업은 백자의 물성과 흰 여백 자체를 드러내는 일이다. 도예가로서 이승희를 세간에 알린 작업은 판판한 백자 도판에 조선 백자를 정교하게 그려낸 ‘청화백자’ 연작이다. 유약을 바르지 않은 태토의 느낌이 살아있는 바탕은 언뜻 청화백자를 캔버스에 붙인 듯 도드라지게 보이게 한다. “흙물을 켜켜이 쌓아 올린 백자(도판) 위에 그려진 청화백자(기물)가 중심이 아니라, 백자를 감싸고 있는 흙을 보여주는 것이 중요해요.” 세밀하게 조선의 백자를 모사하기 위해 박물관을 드나들던 작품의 여정은 어느새 입체감에서 질감으로 이동했다. 조선 백자를 공부하고 이해하는 과정이 무문無紋의 백자를 그리는 작업으로 이어진 것이다.

이러한 백자를 만드는 작업은 일반적으로 인식하지 못하는 백색을 감각하는 과정이다. 대상에 관심을 갖고 보면 시선이나 생각이 확장된다. 백자를 오랫동안 하다 보면 백자의 색이 갖는 미세한 차이를 발견하고 선택하게 된다고 작가는 말한다. 미세한 광의 차이, 미세한 색의 차이, 온도마다 다르게 나오는 백자의 색을 알아채는 것이다. “커피에 관심 없는 사람에게 섬세한 맛의 차이가 다 같은 것처럼 느껴지는 것처럼, 미술에 관심 없는 사람에게는 이런 작업이 까탈스럽게만 보일 수도 있겠죠. 어떤 부분에서는 지나치다 싶은 지점에서 작업이 완성되는 것 같아요.”

공예 경험은 어렵게 얻어지며, 그렇기에 늘 뜻밖이다. 글렌 아담슨은 이와 같은 의식적인 ‘기술’ 경험이 본질적으로 과도기적임을 언급하며, 이미 숙달된 기법을 적용하는 것이 아닌 기법을 이해하는 문제라는 점을 강조한 바 있다. 이승희가 도판 작업을 위해 흙물을 켜켜이 쌓는 행위 자체를 강조하는 것은 이러한 맥락에서 이해할 수 있다. “완성된 형태를 위해 흙물을 칠한다고 생각할 수도 있지만, 저는 흙물이 칠해진 두께나 겹겹이 쌓여가는 느낌이 굉장히 중요해요.” 백자의 물성을 바라보는 관점에서 이승희는 끊임없이 새로운 형식의 흙 사용법을 탐구하고 있다.

이승희에게 작업은 훌륭하고 새로운 것을 만드는 게 아니라 ‘삶에 대한 태도’ 그 자체이다. 또 다른 연작인 대나무 작업은 계속하다 보니 어느새 십 년이 됐다. 새롭게 시작한 도판 작업은 유약을 칠하지 않는 방식으로 흙의 외피를 그대로 드러내기 시작했다. 도판의 중심에 놓이던 조선 백자의 문양이나 형태가 지워진 자리에는 백자가 되기 전 흙의 느낌이 날것으로 표출된다. 이분법적인 구상이 사라진 자리에는 여백을 닮은 추상화된 물질 그 자체가 남는다. 작가가 만들어낸 백자의 표면이 전시되는 순간, 이를 마주하고 사고하는 것은 관객의 몫으로 넘어온다.

매 전시마다 이승희는 전시장에 들어섰을 때의 인상을 하나의 풍경으로 만들고자 고민한다. 이번 전시에서 그는 전시장과 전시장 사이의 복도에 작품을 전시하고 지나가는 길목을 어둡게 연출하고자 했다. 관객이 의지를 가지고 작품을 마주하기를 스스로 선택할 때, 작품은 관객에게 비로소 ‘눈으로 보이는’ 하나의 사건이 된다. “전시는 제가 의도한 어떤 지점도 있지만, 관람자의 시선으로 보여진 다른 관점도 중요하고 그런 관점들은 저에게 새로운 경험을 선사합니다. 단 몇 사람이라도 사소한 떨림이나 미세한 차이를 논해주는 것이 칭찬보다 힘이 되죠.”

작가의 말을 되새기며 전시장 초입에 설치된 대나무 연작을 지나 작품 사이사이를 걷는다. 작가가 그려온 여백을 온 몸으로 감각하는 과정이다. 이승희는 현대미술을 하는 ‘동시대’ 작가로서, 지금 이 시대의 눈으로 백자를 만들고자 늘 새롭게 시도한다. “하나의 작업을 오래 하다 보면 시작과 동시에 결과가 예측이 될 때가 있어요. 그때 다음 작업에 대한 생각을 하는데, 생각을 차곡차곡 모으면 하나의 형태를 갖추게 되죠.” 왜 흙이어야 하는지에 대한 질문에서 시작된 작가의 여정은 매번 처음과 같이 다시 시작함으로써 백자의 외연을 계속해서 확장해나가고 있다.

김기혜 (독립 큐레이터)

'Note' 카테고리의 다른 글

| 강민성, 21세기의 달항아리 (Mar 2024) (0) | 2024.04.24 |

|---|---|

| 사이토 유나, 흙과 물로 그린 정경情景 (Feb 2024) (0) | 2024.03.14 |

| 윤정선, Elemental (Oct 2022) (0) | 2023.03.21 |

| 전시 Exhibition (Sep 2022) (0) | 2022.09.10 |

| 전시 Exhibition (Aug 2022) (0) | 2022.07.30 |